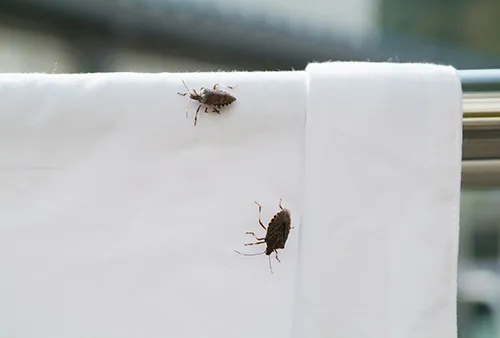

カメムシと聞いてまず思い浮かぶのが、強烈な悪臭でしょう。手を洗ってもなかなか落ちないほどの臭い(ニオイ)を放つ迷惑な存在です。カメムシは洗濯物についたり、わずか数ミリのすき間から“不法侵入”したりする「不快害虫」。また、ストローのような口を野菜や果物に刺しこみ吸汁する「農業害虫」としての顔も持ちます。カメムシの種類や生態、駆除・退治方法をご紹介しますので、カメムシ対策にぜひ役立ててみてくださいね。

カメムシがどれだけクサいかと言うと…

自分のニオイでショック死するほど!

一般的にカメムシ類は亀(カメ)の甲羅のカタチをしていることから、カメムシと呼ばれるようになりました。刺激を与えると、とても臭い(クサい)分泌液を出すためその悪臭に由来した方言があり、「屁臭虫(ヘクサムシ)」「ヘッピリムシ」「ヘコキムシ」「ヘヒリムシ」「クセコムシ」など地方によって様々な呼び名がつけられています。ちなみにカメムシは英語で「Stink bugs(臭い虫)」。特にひねりなく、そのままストレートに呼ばれているようです。

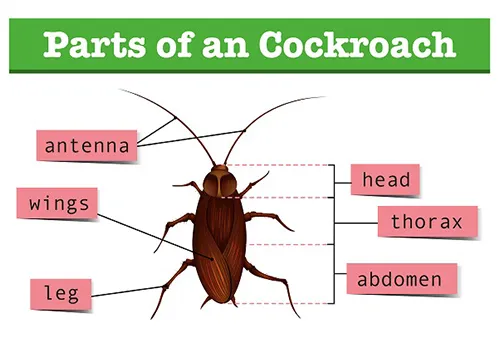

カメムシの成虫は中脚と後脚の間にある臭腺開口部から悪臭を放ちます。その悪臭の成分はヘキセナールやデセナール等のアルデヒド類。パクチー(和名:カメムシソウ、別名:コリアンダー/コエンドロ)の香りに似ているとも言われますが、カメムシの悪臭はより強烈です。密閉された容器に閉じ込めると、ストレスを感じて分泌液を出し、なんと自分や仲間の出すそのニオイで死んでしまうほど!悪臭を放つ害虫のカメムシですが、自分のニオイで死ぬという、なんとなく憎みきれない一面も持っています。

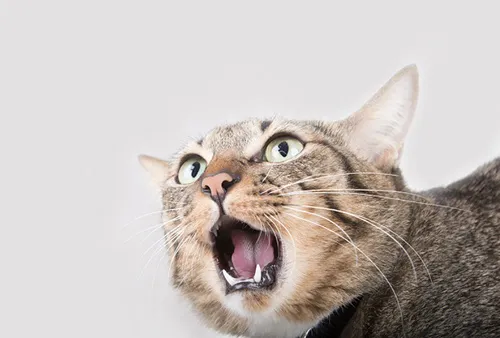

“青りんごのような香り”と表現されるカメムシ(キバラヘリカメムシやオオクモヘリカメムシ等)も一部いますが、感じ方には個人差があって万人にとっていいニオイとも言いきれないうえ、やはり悪臭を放つ種類のカメムシが大半。洗濯物にカメムシがついてしまい、強い嫌悪感を抱いたことのある方もいるのではないでしょうか。ときには洗濯物や、お庭やベランダで育てている作物の葉裏に大量の卵を産みつけることも…。カメムシはしばしば迷惑行為を働く立派な害虫です。

大量発生するのはいつ頃?

洗濯物にカメムシがつくのはなぜ?

真冬の越冬時期を除いてほぼ1年中見られるカメムシが、家屋に大量発生して私たちを特に困らせる季節は秋。種類によって異なるものの、もともと集団行動を好む傾向にあるカメムシ類が、9月頃になると晴れた日を選び、越冬場所を求めて一斉に移動します。このとき、洗濯物に止まったり、集団で家の中へ侵入したり、迷惑行為を働くことも増えるのです。近畿地方や九州地方など西日本エリアではカメムシの大量発生による公害問題がニュースで取り上げられることも多々…。エリアによっては数えきれないほどの無数のカメムシが壁一面を覆っていたり、学校や公園などの街灯に集まってきたりします。

洗いたての洗濯物に汚れや悪臭をつけることこそ、カメムシが嫌われ者である最も大きな要因でしょう。1匹の放出する臭い(ニオイ)もなかなかのものですが、群生していれば個体数に応じて臭いも強くなります。洗濯物につきやすいカメムシとして主流なのは、「クサギカメムシ」や「スコットカメムシ」。この2種類は日本でも全国的に見られる、割と一般的なカメムシです。比較するとスコットカメムシのほうがやや冷涼な環境を好み、北海道や東北地方などの涼しいエリアの山間部でよく発生します。春頃にマメ科など様々な植物の茎や葉裏に群生して吸汁するため農場害虫として有名な「マルカメムシ」も、越冬場所を求めて飛び立つ秋頃になると、洗濯物に汚れや悪臭をつけるため不快害虫としての苦情も増加する傾向に…。

(体長約16~20mm)

カメムシ類の中にはキンカメムシ科に属する「ニシキキンカメムシ」や「オオキンカメムシ」のように、鮮やかな色彩や煌びやかな光沢を特徴とするタイプもいますが、洗濯物につきやすいのは比較的地味な茶色っぽいタイプです。多くのカメムシ類の栄養源は植物のはず。それなのに、なぜカメムシは洗濯物につくのでしょうか。

(体長約12~16mm)

広食性だが稲の穂を吸汁して斑点米を作るため「斑点米カメムシ」としても有名。西日本エリアの平野部で発生しやすい。

例えば、蚊は黒やネイビーなど暗い色を好みます。けれど、実はカメムシ、白っぽい明るい色を好む習性があるのです。シーツやバスタオル、ワイシャツなどは白いものが多いので、カメムシも集まってくるというワケ。また、全般的にカメムシは寒さが苦手。洗濯物はあたたかく日当たりの良い場所に干すご家庭が多いので、カメムシがやってきて日向ぼっこをしてしまいます。洗濯物をとり込む際、誤ってカメムシまで一緒に家の中へ入れてしまわないように注意してくださいね。カメムシの卵が洗濯物に産み付けられていないかも同時にチェックしましょう。

【季節に応じたカメムシの発生サイクル(写真はマルカメムシ。食性・産卵数は種類により異なる)】

カメムシの大量発生は予測できる?

ライフサイクルと発生の条件について。

カメムシの寿命は1年ほど。ほぼ1年中見られるカメムシですが、実は春先に見られるのは前年生まれの越冬した成虫、そして秋から冬にかけて見られるのはその年に生まれたカメムシが中心です。産卵期である夏前後には両方の世代が共存するため、条件が整えば複数世代が発生して、被害が大きくなってしまうことがあるので困ったものです。

カメムシの発生はあらかじめ予測することはできるのでしょうか?様々は要因が考えられますが、気温の上昇は発生の条件の一つと言えそうです。その年の春~夏の気温が高いと秋の発生数が多いと言われています(※1)。またその年に生まれたカメムシは、雨や台風の発生が少ないなどの気象条件下で育つと、多く発生する傾向があります(※2)。この気温・気象条件での大量発生は緑色系のチャバネアオカメムシやツヤアオカメムシ、茶色系のクサギカメムシやスコットカメムシの両方で見られる特徴です。

花粉の飛散量が発生に関係しているという説もあります。緑色系カメムシでは、前年春のスギ・ヒノキの花粉飛散量が多いと翌年春の発生が、同年のスギ・ヒノキの花粉飛散量が多いとその秋の発生が多くなることが報告されています。発生量=被害の大きさという訳ではありませんが、参考までに覚えておいてくださいね。

- ※1高温すぎると産卵・発育が阻害される報告もあり

- ※2天敵の有無やその他の要因により発生状況は異なります

個性豊かな害虫「カメムシ」。

10種類のカメムシを画像付きで紹介!

世界には2万5,000種以上、日本だけでも約1,300種いるカメムシ類。これだけカメムシの種類が多ければ、その特徴も様々です。例えば、東南アジアには、逆さまにすると人の顔に見える「人面カメムシ(ジンメンカメムシ)」も!図鑑などでよく紹介される一般的なカメムシから、ちょっとめずらしいタイプのカメムシまで、日本にも生息する10種類をピックアップ!カメムシの色・形・大きさなどの見た目、好みの食性や発生時期などをご紹介していきます。

カメムシ科/体長約13~18mm

臭木(クサギ)につくカメムシとして知られるが食性は幅広く、果樹類・豆類・野菜類も吸汁。体色は暗褐色で、不規則な小斑点があり、ポピュラーな種類。暖地では年2回産卵。越冬場所を求めて屋内に集団で侵入する。

カメムシ科/体長約20~23mm

黄色っぽい斑模様が特徴。主に台湾や東南アジアにいる外来種で、戦後、長崎県を中心に九州地方で生息。温暖化の影響か、生息エリアを広げ、現在は本州でも確認。東京進出も果たす。サクラなどの樹木につきやすい。

カメムシ科/体長約14~17mm

ツヤツヤしたグリーンの体色。幼虫はスギ・ヒノキ等の球果(裸子植物の針葉樹類の果実)を餌として好む。成虫はミカン等の柑橘類やモモ・カキ・ナシ等の汁を吸う。吸汁により商品価値が落ち、果樹園では甚大な被害となる。

カメムシ科/体長約10~12mm

光沢のある緑色の体色で、翅は茶色。秋になると紅葉するように全体が茶色になる個体もいる。ヒメチャバネアオカメムシとの見分け方は、サイズがやや大きく、胸の横あたりに黒いラインがあるので、その点で判断する。

ツノカメムシ科/体長約10~14mm

クリーム色のハートが目印。5~10月に発生し、ミズキ等の樹木や柑橘・カキ等の果樹につき、被害を与える。成虫の雌は産卵後に放卵し、若齢幼虫期の子を守る習性がある。母性があり、あたたかいハートの持ち主?

マルカメムシ科/体長5mm前後で小型の丸いカメムシ

4~6月頃にマメ科の植物の葉・茎に20~30個の卵を産みつける小型のカメムシ。7月頃からツル植物のクズ等につく。10~11月の天気の良い日に洗濯物につき、屋内にも集団で侵入。

カメムシ科/体長約8~9mmでやや小型のカメムシ

「菜の花につくカメムシ」が名前の由来。主な発生時期は4~10月で、春頃になるとアブラナ科等の農作物を吸汁して加害。テントウムシのような艶やかな赤と黒の体色が特徴。ヒメナガメと近縁で見た目も食性も類似している。

ヘリカメムシ科/体長約10~13mm

ホオズキを特に好み、ナス・ピーマン・トウガラシ・トマト等のナス科の植物にもつきやすい。黄金色でツヤのある卵をそれらの葉に産み付ける。雄成虫は雌成虫に比べ後脚が発達している。

カメムシ科/体長約12~16mm

肩のあたりに尖った角を持ち、ボディの縁部分の白いラインと背中の白いワンポイントが特徴。鋭く太い口器を、ヨトウムシやアオムシなど蛾や蝶の幼虫に刺して体液を吸う。捕食された幼虫はしぼんだ風船のようになる。

サシガメ科/体長約16~24mmで大型のサシガメ

この虫を見かけたら注意!サクラやケヤキ等の樹木につくため公園でも普通に見られる。主にケムシやイモムシ、クモ等を捉えて口器を刺し体液を吸うが、捕獲しようとしてストレスを与えると偶発的に人を刺すことも。

クサいニオイを出す前にカメムシ退治を!

おすすめのカメムシ撃退方法。

カメムシがクサい分泌液を出すのには、理由があります。例えば、自らの生命の危機を感じて敵に対して威嚇や防御(クサい、まずい等)の目的で分泌液を出したり、仲間に対して危険を知らせる“警報フェロモン”としての役割を果たしたりしているようです。カメムシにとっては自分や仲間を守るためのものですが、私たち人間にとっては悪臭と捉えられます。

カメムシの害はただクサいだけではありません。日本にいるカメムシ類は伝染病などを媒介する種類はいないものの、分泌液に触れたり、その手で目をこすったりすると、皮膚炎や眼炎を引き起こす危険性も…。また、身体や洋服に分泌液が付いた際のカメムシの臭い取りもなかなか大変です。カメムシの予防や忌避、発生してしまった際の対処法として、「悪臭を放つ前に素早く退治する方法」をご紹介します。

栽培している植物のカメムシ防除と繁殖場所の除去!

カメムシは食いしん坊。ミントやバジル等のハーブにつくことはあまりないですが、広食性です。特に好んで吸汁するのは、ナス・ピーマン・トウモロコシ等の野菜類、エダマメ・ダイズ等の豆類、ミカン・レモン等の柑橘類、カキ・モモ・リンゴ・ナシ・ブドウ等の果樹類。これらの植物を育てている場合、カメムシ類に適用のある農薬を使用して駆除する等の対策がおすすめです。また、水田付近では斑点米カメムシ類の飛来や繁殖を防ぐため、周辺のイネ科の雑草を取り除き、日頃から除草しておきましょう。

建物の隙間を無くし、あみ戸や窓ガラスに忌避剤をスプレー!

よく見ると、カメムシって平べったい種類が多いですよね?そう、カメムシのカラダは“不法侵入“に適した形状なのです。わずか2~3mmの狭い隙間があれば難なく屋内に入ってきてしまいます…。窓のサッシに「隙間テープ」を貼ったり、ピレスロイド系(有効成分:シフルトリン)の忌避剤を窓ガラスやあみ戸等にスプレーしたり、しっかりとカメムシ対策を!カメムシの侵入防止のため、越冬場所を求めてやってくる9月頃から予防的に忌避剤をスプレーしておくといいですよ。

洗濯物やお布団についたカメムシには超速効性の駆除剤をスプレー!

粘着力の強いガムテープで捕獲し、くるんでそのまま捨てるという方法もありますが、ニオイを出す前に一発で仕留めなければなりません。また、複数いる場合は一度に駆除することは困難。より確実に退治したい方には、寒さにめっぽう弱いカメムシの特性を利用し、ニオイを出すスキを与えずに駆除ができる『カメムシコロリ』がおすすめです。冷却成分がカメムシの神経の伝達作用をするオクトパミンの働きを瞬時に止めて、食品にも使用されている有効成分のベンジルアルコールでとどめをさします。殺虫成分(化学合成殺虫剤)を使っていないので、洗濯物やお布団に使えて便利です。速乾性のドライミストだからすぐに乾き、汚れることもありません。

カメムシを捕食するカマキリ等の虫や鳥、卵寄生蜂(カメムシの卵に寄生する蜂)等は、カメムシの天敵であると言えるでしょう。“嫌われ者”のカメムシにも天敵は存在するものの、毎年秋頃になると大量発生してしまう脅威の存在。自宅への侵入を阻止するためにも、カメムシ対策が欠かせません。

近年の温暖化によってカメムシが生息エリアを拡大していたり、暖冬などの気象要因によって越冬が容易になったり、スギやヒノキの球果(裸子植物の針葉樹類の果実)で繁殖する種類のカメムシにとっては植林が好都合に働いたり…そういったいくつもの条件が重なってカメムシの異常発生が起きているのではないかという説もあります。あなたのご自宅がカメムシの越冬場所となって大量発生しないよう、カメムシの生態を考慮して対策してくださいね。

アース製薬のおすすめ商品

詳しい情報を知りたい方は…