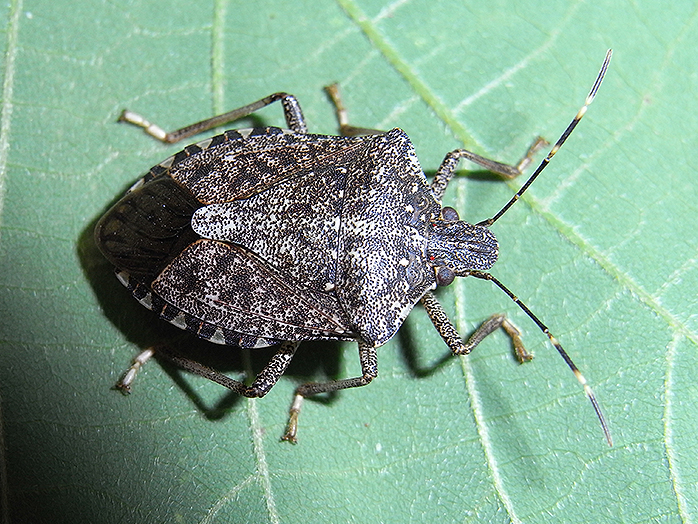

生態・特徴

マルカメムシ(約5mm)

クサギカメムシ(約15mm)

ツヤアオカメムシ(体長約14~17mm)

チャバネアオカメムシ(体長約10~12mm)

吸汁性害虫

カメムシは種類が多く、色や形、大きさ、模様は様々で、呼び方も地方によって異なり、ヘッピリムシ、ヘクサムシなどと呼ばれる。

口を植物や果実に刺しこみ吸汁する。新芽を加害されると、茎が曲がったり、新葉が変形したり穴が開いたりする。果実の場合、吸汁された部分がくぼんで変形したり、実が落ちることもある。

熟した果実の場合、吸汁された部分が腐り、悪臭を放つこともある。豆類の場合は、さやが吸汁され、中の実の生育が悪くなったり、実の入りが悪くなる。

早朝は動きが鈍っているため、木を揺すったりして落ちてきたカメムシを捕殺すると良い。

成虫で越冬するので、潜んでいそうな雑草や落葉は処分した方が良い。

発生しやすい時期

4~10月

発生しやすい植物

オクラ、ニガウリ、ダイズ、エダマメなど、多くの草花、野菜、花木、庭木、果樹。