-

基本情報

-

準備・植え付け

-

栽培・収穫

-

病気・害虫

-

よくあるご質問

-

この栽培に役立つ情報

基本情報

栽培難易度

サヤエンドウは、豆を大きくせず柔らかいサヤのまま収穫します。サヤも豆も柔らかく、食感の良いのがスナップエンドウ(スナックエンドウ)です。採れたてが美味しいマメ科の作物を鮮度が高いうちに食べられるのは家庭菜園ならでは!

- 科名 属名

- マメ科エンドウ属

- 収穫までの期間

- 苗植え付け後、約半年(種類により異なる)。種まきの場合はさらに約2週間。

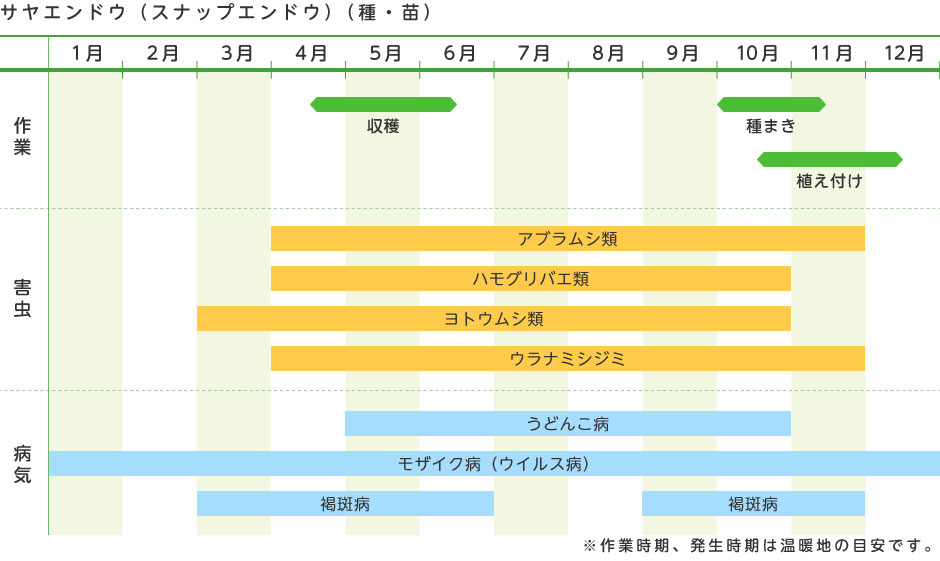

- 主な病気

- うどんこ病・モザイク病(ウイルス病)・褐斑病

- 主な害虫

- アブラムシ類・ハモグリバエ類・ヨトウムシ類・ウラナミシジミ

- 生育適温

- 生育適温は15~20℃ 多湿が苦手で乾燥を好む 寒さには比較的強い

- 必要な栽培スペース

- 横幅60cm以上の大型・深底プランターがおすすめ 株間は20cm

日当たりのよい場所を好みます

- 水やり

- 土の表面が乾いた時に与えます。やや乾燥気味に育ててください。

- 土

- 弱酸性~中性(適正酸度はpH6.0~7.0)。

必要に応じて、播種または植え付けの1週間以上前に苦土石灰などで調整してください。

準備

- プランター

- エンドウは、株間20cm確保します。横幅60cmあるプランターならば、3株育てることができます。苗が育ってきたら支柱を立てたいので、深さ30cm以上あると良いです。日当たりのよい場所に置いてください。

- 野菜用の培養土

- 市販の「野菜用培養土」は手間が掛らず便利です。適正酸度はpH6.0~7.0で、酸性土壌を嫌うため、その点にも留意して土選びを。連作障害が出やすいため4年は連作を避けてください。

- 化成肥料

- 野菜用培養土に予め元肥を混ぜ込んでおきましょう。チッ素がそれほど多くないタイプがおすすめです。必要に応じて、播種または植え付けの1週間以上前に苦土石灰などで調整してください。

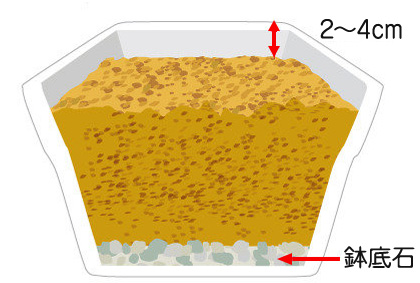

- 底石用の軽石+ネット袋

- ネットに底石になる軽石を入れ、軽石を水で洗った後、プランターの底に薄く敷きます。

- 支柱

- つるあり種の場合は長さ約200cmの支柱 つるなし種の場合は長さ約120cmの支柱

種まき(種から育てる場合)

1. 種を選ぼう

購入時のポイント

環境や育てる時期、好みに合わせて種を選びましょう。「つるあり種」は草丈が高く育ちます。プランターなどを使い、コンパクトなスペースで育てたい方には「つるなし種」がおすすめです。

2. 種まき

プランターの準備

底石用の軽石をネットに入れて、軽く水で洗いプランターの底に薄く敷いてください。それから、土をプランターの8分目程度(フチから2~4cm程度余裕を残して)を目安に入れてください。

種まき

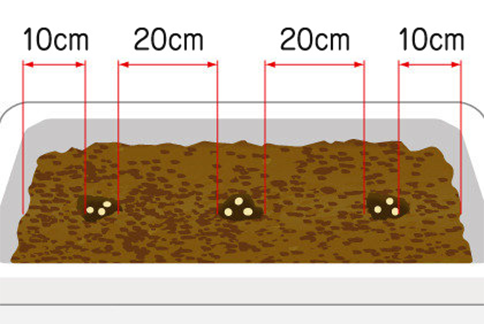

- 株間を20cmくらいとり、深さ1~2cmくらいの平らなくぼみを作ります。

- 点まきがおすすめです。1ヵ所に3~4粒ずつまきます。

- 1~2cmくらい覆土しましょう。

- プランターの底から水が出てくるくらいたっぷりと、ジョーロで水やりします。

※ウォータースペースを3cm前後確保しておきましょう。

発芽適温は15~20℃です。播種から1週間ほどで発芽します。植え付けの時期は、品種によっても異なるので、種のパッケージの裏面の注意事項を参照してください。

鳥害にも要注意!

マメ科は鳥の大好物。種から育てる場合も、苗から育てる場合も、被害に遭いやすいので、特に注意が必要です。発芽したばかりのサヤエンドウも鳥たちのエサになってしまいます。ネットなどを使うと鳥害のリスクを軽減できますよ。クチバシが入らないような、目が細かく丈夫なネットを選びましょう。

植え付け(苗から育てる場合)

1. 苗を選ぼう

サヤエンドウの苗選びのポイント

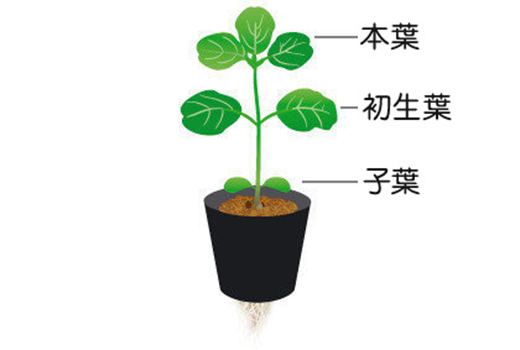

-

本葉が4枚程度のもの

-

双葉が枯れていないもの

-

茎が太いもの

-

葉色が濃く、病害虫がいない・被害を受けていないもの

-

ポットの底から白い根が出ているもの(ただし根が出過ぎていないもの)

種からの栽培もそれほど難しくはありませんが、初心者の方は苗からだと、よりスタートしやすいでしょう。草丈が7~8cmほどの苗を用意します。

2. 苗の植え付け

植え付けの手順

- 植え付けの2週間ほど前に、野菜用培養土に元肥を混ぜ込んでおきます。

- ウォータースペースを3cm前後確保し、プランターに土を入れます。

- 植え穴をあけ、ポットからやさしく取り出した苗を、植え付けします。

- 株間を20cm確保して苗を植え、きちんと根づくように土寄せをします。

- 土寄せが完了したら、プランターの底から水が出てくるくらいたっぷりと、ジョーロで水やりします。その後の水やりは、土が乾いてからたっぷり与えるようにします。

植え付ける際に気を付けること

根を傷つけないようにやさしく植え付けをします。根鉢(根が張り、土と根が固まりとなった状態)を崩さないようにポットから取り出し、植え付けしてください。根は茶色く痛んだものではなく、キレイな白っぽい根が理想です。

植え付けの手順

秋:10月中旬~12月上旬頃(生育適温15~20℃)

深町貴子/アドバイザー

園芸家。NHK趣味の園芸「やさいの時間」講師等、数多くのメディアで活躍。

園芸の魅力を語る講演・講座も人気。

栽培

1. 間引き(種から育てた場合のみ)

2. 水やり

播種時または植え付け後すぐにたっぷりと水やりし、普段の水やりは土が乾いたら与えるのを繰り返します。土が濡れている状態のときは水やり不要です。根腐れしないように注意しましょう。

3. 追肥

2月と3月に追肥しておきましょう。これが、収穫量を増やすためのポイントです。固形肥料の場合、1株につき15gほど、株のまわりにまきます。

4. 支柱立て

5. 誘引

初期段階は、茎葉が下に垂れないよう、支柱やネットに誘引してあげましょう。成長が進んでくると自然と上に伸びてきます。

収穫

タイミング

収穫してすぐに食べるのがおすすめ!

深町貴子/アドバイザー

園芸家。NHK趣味の園芸「やさいの時間」講師等、数多くのメディアで活躍。

園芸の魅力を語る講演・講座も人気。

病気

うどんこ病

サヤエンドウ(スナップエンドウ)は、うどんこ病にかかりやすいです。葉に白い斑点ができ、白っぽいカビ(糸状菌)が生え、やがて枯れます。うどんこ病の発生時期は4月~10月頃。乾燥しすぎても、過湿の状態でもかかりやすいのでこまめにチェックしながら育てましょう。病気の葉は、初期段階で摘み取り、破棄してください。

対処法

-

予防

特定防除資材の「酢」が原料の製品を散布するのがおすすめです。

-

対処

発生初期は病気の部分を摘みとり、拡大を防ぎましょう。

モザイク病(ウイルス病)

モザイク病は、はじめは若い葉の葉脈が透けるようになります。進行すると緑色の濃淡のあるモザイク症状になったりするのが特徴です。葉は小さくなり、葉脈が湾曲し、ねじれたり、表面が凸凹になったりします。

対処法

-

予防

モザイク病はアブラムシによって媒介されるため、アブラムシの駆除をしておくことで、病気のリスクを軽減できます。葉裏に潜むアブラムシにもかかるように、害虫を包み込むようにたっぷりと、特定防除資材の「酢」が原料の製品を散布しましょう。

害虫

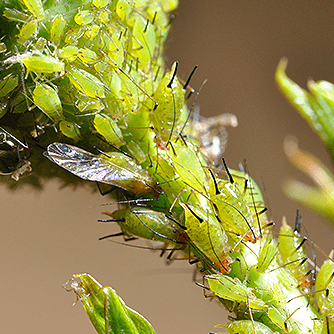

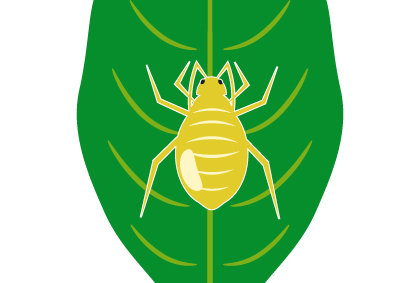

アブラムシ類

「エンドウヒゲナガアブラムシ」や「マメアブラムシ」などをはじめとするアブラムシの被害に遭いやすいです。気付いたときには大量繁殖してしまっていることもあるので、初期段階で見つけて、早期に退治しておくことが肝心。若い芽や葉、花につきやすく、被害が拡大すると茎やサヤにびっしりと発生していることもあります。

対処法

-

予防

特定防除資材の「酢」が原料の製品の散布がおすすめです。

-

対処

早期発見できるようにこまめに確認。見つけ次第、駆除しましょう。

ハモグリバエ

エンドウはハモグリバエの大好物。「マメハモグリバエ」や「ナモグリバエ」などの幼虫の被害が出やすいです。葉の中にもぐり、這うように移動しながら食害範囲を広げ、不思議な模様を描くため、ハモグリバエは「エカキムシ」とも呼ばれます。被害が進行し、食害された白い部分が増えてくると、株の成長も悪くなってしまうので厄介です。

対処法

-

対処

有効成分ジノテフラン配合の粒剤を株元散布するのがおすすめです。

使用回数・使用方法は商品ラベルを確認して正しく使用してください。

ヨトウムシ類

「ヨトウガ」「ハスモンヨトウ」「シロイチモジヨトウ」などのヨトウムシ類は様々な作物を食害しますが、サヤエンドウや実エンドウにも被害が出やすいです。葉裏に卵を産み、若齢幼虫(5齢幼虫まで)はそのまま葉につき、大きくなる(6齢幼虫以降)と土の中にもぐり夜活動するため“夜盗虫”と呼ばれます。食害されているのに“犯人“を発見できない場合はヨトウムシ類の仕業かもしれません。

対処法

-

予防

有効成分エトフェンプロックス配合の薬剤によって、害虫の忌避と産卵抑制効果が期待できます。

-

駆除

有効成分エトフェンプロックス配合の薬剤を散布するか、プランター栽培の場合はプランターごと水浸しにして水没させることでも駆除可能です。苦しくなって浮き上がってきたところを割り箸などで掴み、駆除してください。

※使用回数・使用方法は商品ラベルを確認して正しく使用してください。

ウラナミシジミ

シジミチョウの仲間で、マメ科の作物が大好物。幼虫は花や蕾、葉を食害する他、サヤの中の豆(子実)も食害します。サヤに隠れてしまうため、豆の食害はなかなか発見できません。見つけるのに苦労する厄介な害虫の1つです。

4~11月まで長期的に発生し、成虫は産卵を数度にわたり繰り返します。卵の大きさは0.5mmほどで小さく、見つけづらいです。産卵数が多いので、産卵抑制できると被害のリスクをかなり軽減できます。

対処法

-

予防

有効成分エトフェンプロックス配合の薬剤によって、害虫の忌避と産卵抑制効果が期待できます。

-

駆除

こまめに観察し、卵を見つけたら、そのたびにとって幼虫の発生を防ぎましょう。幼虫は有効成分エトフェンプロックス配合の薬剤を直接散布して駆除するのがおすすめです。

※使用回数・使用方法は商品ラベルを確認して正しく使用してください。