-

基本情報

-

育て方

-

病気・害虫

-

よくあるご質問

-

この栽培に役立つ情報

基本情報

栽培難易度

秋桜(あきざくら)という和名を持つコスモス。可憐な花が秋風に揺れ咲く姿はとても美しいですよね。赤・ピンク・白などの他、黄色やチョコレート色などカラフルな色合いや、一重や八重など様々は品種がある一年草です。好みで選んでみては?

- 科名 属名

- キク科コスモス属

- 主な病気

- うどんこ病・灰色かび病

- 主な害虫

- アブラムシ類・ハダニ類・ナメクジ

- 生育環境

- 明るい日当たりのよい場所

- ポイント

- 日当たり・風通しのよい場所を選びましょう。

花が終わったらこまめに取り除きましょう。

- 土

- 弱酸性~中性(pH6.0~7.0)

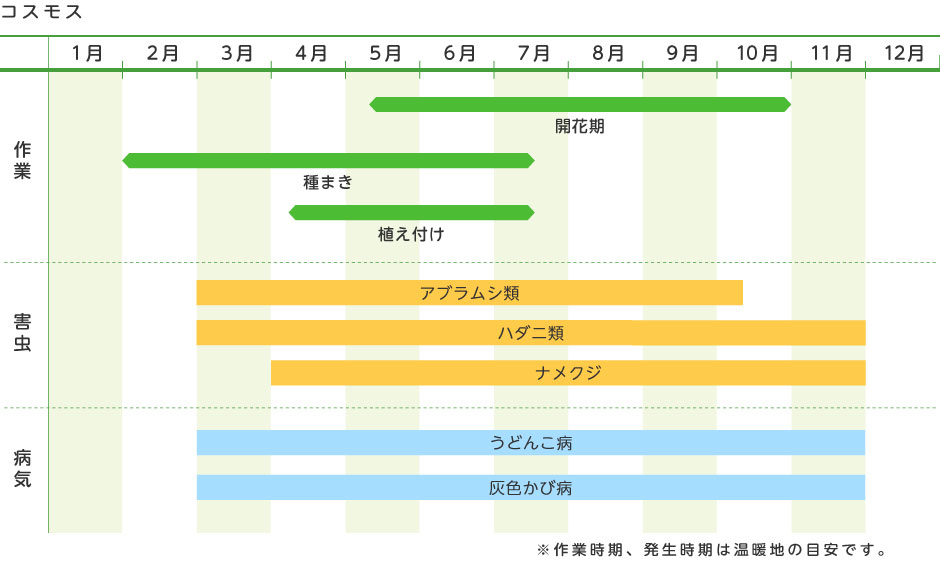

栽培スケジュール

育て方

1. 苗の準備

苗は、4~6月頃から販売がはじまります。

2. 植え付け

- 植え付け時期5~7月

- 土水はけの良い土を選びます。化成肥料を規定の半分くらい入れ元肥とします。

苗の間隔は20~30cmで、根鉢が全て入る深さの穴をあけます。

植え付ける時は、根の周りの土を崩してしまうと根が傷ついて弱ってしまうので、根鉢を崩さずそのまま植えましょう。

種から育てた場合

発芽温度は15~20℃で、ポットに2~3粒まきます。種には軽く土をかぶせ(覆土)、風で飛ばされないようにしましょう。

ポットに根がまわる前に、鉢やプランターなどに植え付けをしてください。

3. 水やり

乾燥した地域が原産のため、比較的乾燥に強い植物です。

土の表面が乾いたら、たっぷりと底から水が出るまであげてください。

4. 肥料

肥料はあまり必要ありません。

植え付け時に化成肥料を少量、元肥として混ぜておきます。

5. 栽培環境と栽培のポイント(増やし方含む)

- 生育環境明るい日当たりの良い場所に置きます。

密集すると蒸れて枯れてしまうため、風通しの良い場所に置きましょう。 - 花がら摘み花弁(花びら)が散る少し前に、花首のところで切り取ります。

終わった花を摘んだ方が、次の花が咲きやすくなります。 - 摘芯本葉6枚を目安に摘心を繰り返して育てると、草丈を低く仕立てることができます。

6. 植え替えのポイント

1年草のため植え替えの必要はありません。

病気

灰色かび病

葉の緑が黒くなったり、花が褐色になってシミのような病斑ができる病気で、カビ(糸状菌)が原因です。菌糸を植物の中にのばして栄養分を吸収し、進行すると葉や花弁が腐敗して枯れます。灰色の粉(分生子)が生じて、伝染しやすくなることもあるので、早めに防除する必要があります。

対処法

-

予防

日当たりや風通しを良くします。

特定防除資材の「酢」が原料の製品を散布するのがおすすめです。 -

対処

発生初期は、症状が出た部分を排除して様子を見ましょう。症状が広がる場合はできるだけ早く薬剤を使用します。

うどんこ病

葉や茎が小麦粉をふりかけたようになる病気で、白いカビ(糸状菌)の発生が原因です。菌糸を植物の組織の中にのばして栄養分を吸収し、進行すると、茎や葉がねじれて萎縮、ひどい場合には葉が黄化して枯れます。

伝染するため、早めに防除する必要があります。

対処法

-

予防

湿度が低くても発病するため、日当たりや風通しをよくする。

特定防除資材の「酢」が原料の製品を散布するのがおすすめです。 -

対処

症状が軽い場合は感染した葉だけちぎって様子を見ます。ちぎった葉は必ず廃棄することが重要です。

害虫

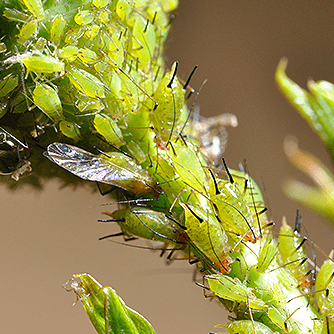

アブラムシ類

体色は黄緑色のものから黒褐色まで多様ですが、黄緑色のものが多いのが特徴。

植物の新芽に好んで寄生し、口針を幼枝の先端部や茎、根などに差し込んで汁液を吸います。

ウイルス病を媒介することもあります。

対処法

-

予防

特定防除資材の「酢」が原料の製品を散布するのがおすすめです。

-

駆除

数が少ない場合は、セロハンテープなどで取りのぞきましょう。

多く発生している場合は、薬剤を使用ください。

ハダニ類

ハダニ類は0.5mmと非常に小さく、主に葉裏に寄生しています。梅雨明けから9月頃にかけて繁殖が旺盛になります。雌は交尾しなくても産卵することができるため、一匹いればどんどん増えていきます。また、クモの仲間なので、クモと同様に糸を出します。

葉裏に寄生して汁を吸うため、葉に針先でつついたような白い小斑点ができます。数が多くなると白くカスリ状にまとまって見えます。

被害が進行するに従って葉色は悪くなり、草花や野菜では落葉して枯れることもあります。

対処法

-

予防

特定防除資材の「酢」が原料の製品を散布するのがおすすめです。

-

駆除

ハダニ類は小さい虫のため、見えないという人もいます。そういった場合、おかしいと思う葉裏に白い紙を置いてみて、息を吹きかけた時に動き回る小さな虫がいたらハダニ類です。糸が絡んでいるときもハダニ類の可能性があります。

駆除する場合は、水で流すことが可能です。葉の裏側まで洗い流すように勢いよく水をかけましょう。

多く発生している場合は、薬剤を使用ください。

ナメクジ

口器におろし金のような多数の歯のある舌を持ち、植物を削り取るように食べます。

植物が茂って湿気の多いところに多く生息しており、昼間は潜んでいて、夜になると活動します。

移動の際に粘液を出して歩行するため、這った後に白っぽく光る筋が残ります。

対処法

- 予防鉢に近寄らせないように、薬剤を鉢のまわりに散布して被害を防ぎましょう。

- 駆除見つけたら捕殺するか、薬剤を使用してください。